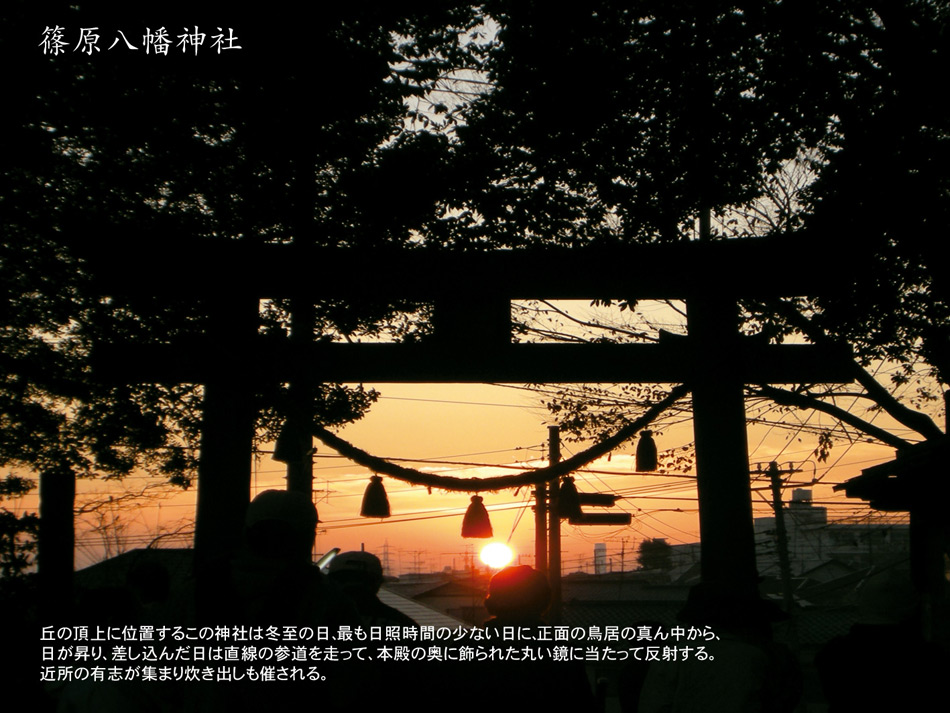

篠原八幡神社 長寿お祝い 横浜市港北区菊名新横浜駅下車

日本神社百選に選ばれた

新横浜の街並みが一望できる

八幡山 山頂 篠原八幡大神

日本には、昔から長寿を祝う風習があり、長寿を祝う儀式を「

年祝い」といいます。

一般的には還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿の祝いを指します。

これらの歳には、無事に人生を送れたことへの感謝と喜びを、

神さまにご奉告し、ご家族でお祝いしましょう。

「誕生日 敬老の日」などにお祝いをする方が多いです

長寿を祝年年表

西暦2023年 令和5年

長寿を祝う年表 (数え年)

| 還暦 |

1963年生 |

昭和38年生 |

61歳 |

| 古稀 |

1954年 |

昭和29年 |

70歳 |

| 喜寿 |

1947年 |

昭和22年 |

77歳 |

| 傘寿 |

1944年 |

昭和19年 |

80歳 |

| 半寿 |

1943年 |

昭和18年 |

81歳 |

| 米寿 |

1937年 |

昭和12年 |

88歳 |

| 卒寿 |

1934年 |

昭和9年 |

90歳 |

| 白寿 |

1925年 |

大正14年 |

99歳 |

| 百寿 |

1924年 |

大正13年 |

100歳 |

|

|

|

|

長寿のお祝いご案内

還暦(かんれき) ゆかりの色 赤

数え年61歳の長寿祝い。

61歳になるとうまれた年と同じ十干・十二支の年が再び来る。

これが「還暦」である。人生60年を無事、健康で終え、新たなる年を赤子に

なった気持ちで迎えようということから赤い頭巾に赤い衣服を身につけたり、

座布団を贈って祝うようになった。

古稀(こき) ゆかりの色 紫 紺

数え年70歳の長寿祝い。

「古稀」は唐の詩人・杜甫の「曲江」と題する詩の一節

「人生七十年古来稀なり」によって名付けられた。平安時代の文献に、

すでにこの賀寿が出てくる。祝い方は時代・地方により、

また各家庭それぞれで、定まった形式は見あたらない。

喜寿(きじゅ) ゆかりの色 紫 黄

数え年77歳の長寿祝い。

草書体で「喜」の字が七を3つ書き、七十七とかかれることから、

七十七歳またはその祝いをいうようになった。起源は室町時代といわれ、

厄年の一つでもあった。扇子に「喜」の字を書いて配る習慣もある

傘寿(さんじゅ) ゆかりの色 黄 紫

数え年80歳の長寿祝い。

傘の略字が「 」であり八十に似ているところから、八十歳またはその祝いを 」であり八十に似ているところから、八十歳またはその祝いを

いうようになった。 昔は80歳になると白砂糖で造った太白餅を親族縁者や

近所に配る風習もあった。

半寿(はんじゅ)ゆかりの色 金茶 黄

「半」の字を分解すると八十一に見えることから半寿となりました。また、

将棋盤のマス目が9×9=81あることから「盤寿(ばんじゅ)」とも言います。

米寿(べいじゅ) ゆかりの色 金茶 黄

数え年88歳の長寿祝い。

米という字を分解すると八十八となることから、八十八歳またはその祝いを

いうようになった。米年・こめの字の祝い・よねの祝いなどともいう。

卒寿(そつじゅ) ゆかりの色 白

数え年90歳の長寿祝い。

卒の略字が卆であり九十と読めるところから、九十歳またはその祝いを

いうようになった。

白寿(はくじゅ) ゆかりの色 白

数え年99歳の長寿祝い。

百の字の上部「一」を除くと白の字になることから、九十九歳または

その祝いをいうようになった。

百寿(ひゃくじゅ) ゆかりの色 白

数え年100歳の長寿の祝い。

もともと上寿は、人の寿命の長いことをさし、長寿を三段階の上・中・下に

分けたうちの最も上位、すなわち百歳をいう。ちなみに下寿は六十歳、

中寿は八十歳の長寿の祝いをいう。

|

所在地 所在地

〒222−0026

神奈川県横浜市港北区篠原町2735

TEL・FAX TEL・FAX

045-421-0859

電話受付は

9時~17時までに

お願いします

御祈祷時間 御祈祷時間

9:00~16:30前後

QRコードから

アクセス

社殿祈祷

お宮詣り

七五三詣

厄除祈願

家内安全

交通安全

商売繁盛

工事安全

安産祈願

学業成就

合格祈願

病気平癒

必勝祈願

出張祭典

地鎮祭

入居祓い

家祓い

事務所祓い

竣工祭

開業祓い

上棟祭

清祓い

井戸埋め祭

抜木祭

祖霊祭

その他の

ご祈祷も承ります。

御祈祷待合所

駐車場もございます。

一般祈祷の初穂料は

5,000円よりお気持ちで

お納め頂いております。

※会社 団体での

個別祈願を申し込み

の方は前もって

お申し込み下さい。

初穂料は

1万円よりお気持ちで

お納め頂いております

カーナビで検索する

と正確に出ない

場合があります

交通案内 地図

バーチャル道案内を

ご覧下さい。

|

Copyright(C)2010 Shinohara Hachimanookami All Rights Reserved. |

ページ上部へ |

.jpg)